欢迎您访问AYX爱游戏体育官方网站

全国咨询热线: @HASHKFK

爱游戏资讯

爱游戏资讯 爱游戏

爱游戏爱游戏- 爱游戏体育- AYX爱游戏体育官方网站这一年,第二十一届戛纳电影节,罗贝尔-法弗-勒布莱(Robert Favre Le Bret)这个文化公务员,已经把持电影节15个年头了,记得刚当上总干事的那会儿,时任评委会主席让-考克多强烈的批评评奖遭遇了太多的政府干涉,他渴望戛纳成为一个超越战后政治对立,使用同一种语言的电影纯真世界。但文化官僚勒布莱并不吃这套,在他看来这是一个政府设立的外交平台,而他则是一个标准的产业主义者,他热衷于用文化推动旅游,乐意看到越来越多的发行商和制片商在这里买卖成交。而那些电影艺术家们,或许和沙滩上成排的棕榈树没啥区别。

那一年,主竞赛单元一共有28部影片入围,东欧阵容尤其强大,米洛斯-杨索甚至有两部电影(《红军与白军》和《闪耀之风》)同时入围,此外还有米洛斯-福曼的《消防员的舞会》,伊利-曼佐的《反复无常的夏天》,扬-内梅克的《聚会上的报告与嘉宾》等等6部之多。此外还有阿伦-雷乃的《我爱你,我爱你》,卡洛斯-绍拉的《薄荷刨冰》,理查特-莱斯特的《芳菲何处》,新藤兼人的《黑猫》,杰克-卡迪夫的《摩托车上的女孩》等片。

两三个月前,时任文化部长马尔罗(一位著名小说家,曾经的抵抗运动者,顽固的戴高乐主义者,著有描写中国地下革命的《人的大地》)运用诡计,先是背着朗格卢瓦召集电影馆的代表们,大大颂扬了一番朗格卢瓦,并声称绝不会调换朗格卢瓦的馆长职位。并号召电影馆的同仁们和文化部一起对抗财政部,因此建议让政府获得电影馆委员会的多数席位。代表们大受感染,同意和马尔罗合作。结果第二天,新组建的电影馆委员会,就把朗格卢瓦踢出了局,并提名从未在电影馆出现过的皮埃里-巴宾,图尔电影节的主席,作为馆长候选人,并在最后投票委员近半数缺席抗议的情况下,将他抬上了馆长之职。

滑稽故事归滑稽故事,但警棍不留情。《战斗报》预言的暴力场面还是发生了。当晚,戈达尔和特吕弗喋血街头,而贝特朗-塔瓦尼埃血流满面。但是他们没有退缩,新浪潮的干将们檄文一篇接着一篇,《战斗报》、《正片》、《电影手册》媒体阵地一个接一个建立起来,有力的回击着臭名昭著的《费加罗报》。组织也建立起来了,“保卫电影馆委员会”正式成立。在这场运动中,巴黎人们的街头实践经验获得无限的累积,一批热爱电影的学生出现了,他们的热血被点燃了。

法国电影馆重新开张的第二天,索邦大学被警察突袭,现在已是欧洲绿党领袖的大学生丹尼尔-科恩-本迪特发出一声怒吼,“五月风暴”席卷而来。当戛纳风平浪静之时,巴黎已是街石纷飞,山河变色了。本迪特在电影馆保卫战中就已崭露头角,但当时满腔愤怒的他正要砸玻璃窗的时候,被戈达尔们制止了。这或许埋下了他和戈达尔之间理不清的爱恨情仇。传言说68年索邦大学墙上的“艺术已死,戈达尔也救不了它”等等对戈达尔指名道姓的标语就是出自本迪特之手。5月13日,学生们占领了巴黎的大学,法国批评家协会给戛纳电影节总干事勒布莱发来了一份声明,要求电影节同仇敌忾,延期举办,以反对政府野蛮干涉文化自由。久经官场的勒布莱拒绝了这个请求,但老道的他停办了所有的晚宴和鸡尾酒会。

反抗,只是反抗。这是1968年的主题,没有蓝图,没有精心设想的乌托邦。68年上映的《人猿星球》里,有句对白,“不要相信任何30岁以上的人。”这是年轻人的时代。早些年,新浪潮的干将们刚刚在美学上埋葬了“老爸电影”。但他们并不满足,“明天”、“未来”,他们渴望走得更远。路易-在人群之前唱着《国际歌》;被催泪弹熏哭的布努埃尔看着巴黎街上满是堪比当年超现实主义的标语,不禁回望青春年华,“我与世纪同行”他叹道。

1968年,无论是电影人最初的节节胜利,还是整场革命的退潮,它都留下了丰厚的遗产。法国导演协会得以成立。第二年的戛纳电影节上,勒布莱不得不向戈达尔们妥协,设立了导演双周单元。而评委们明显受到了时代的感染,林赛-安德森的关于学生反抗学校制度的《如果》获得了最佳影片大奖,表现1931年5月14日工人被杀害的瑞典影片《阿伦达31》获得评委会奖,而希腊著名政治片导演科斯塔-加华斯反映政治阴谋的《Z》获得了评委会奖。

1968年,是电影史上唯一的一次,能够如此大规模(全世界各地的电影人和知识分子),如此细致(从蒙太奇到照相性),如此全面(从制片到发行)的对电影进行考察、批判、实验。虽然看似风波平息之后,电影制片机器仍旧继续运作,但是这已经不再是1968年前的那台机器了,因为它的每一个零件,每一项功能,每一个环节都已经被拆解研究过了,都已经可以被怀疑和重置了。从那以后,更多的愤怒的人出现在银幕上,就连一直拍着中产阶级生活的疏离和空洞的安东尼奥尼,也拍出了像《扎布里斯角》这样激情四射的影片。而电影也成为一种视觉工具和武器,越来越多的介入到社会运动当中。而社会理论也被征用进了电影批评,从而逐渐发展成为穿透影像达到意识的新通道。对所有经历过那个时代的人来说,1968是永远不能磨灭的,它成为一个隐秘的分叉路口。在那激情岁月之后,像特吕弗则逐渐拍起了当年被他猛烈反对的“老爸电影”,而戈达尔则更深的陷入到对电影本质的迷思当中。

这一年,第二十一届戛纳电影节,罗贝尔-法弗-勒布莱(Robert Favre Le Bret)这个文化公务员,已经把持电影节15个年头了,记得刚当上总干事的那会儿,时任评委会主席让-考克多强烈的批评评奖遭遇了太多的政府干涉,他渴望戛纳成为一个超越战后政治对立,使用同一种语言的电影纯真世界。但文化官僚勒布莱并不吃这套,在他看来这是一个政府设立的外交平台,而他则是一个标准的产业主义者,他热衷于用文化推动旅游,乐意看到越来越多的发行商和制片商在这里买卖成交。而那些电影艺术家们,或许和沙滩上成排的棕榈树没啥区别。

那一年,主竞赛单元一共有28部影片入围,东欧阵容尤其强大,米洛斯-杨索甚至有两部电影(《红军与白军》和《闪耀之风》)同时入围,此外还有米洛斯-福曼的《消防员的舞会》,伊利-曼佐的《反复无常的夏天》,扬-内梅克的《聚会上的报告与嘉宾》等等6部之多。此外还有阿伦-雷乃的《我爱你,我爱你》,卡洛斯-绍拉的《薄荷刨冰》,理查特-莱斯特的《芳菲何处》,新藤兼人的《黑猫》,杰克-卡迪夫的《摩托车上的女孩》等片。

这就是由于政府撤销法国电影馆的建立者亨利-朗格卢瓦的馆长职位,所引发的“保卫电影馆”运动。亨利-朗格卢瓦,世界上最伟大的影迷,从电影俱乐部起家,到建立法国电影馆和法国电影博物馆,正是他在二战时期,保存下了大量的珍贵电影拷贝,是他让梅里爱的电影重见天日,而新浪潮的导演们无不都是在电影馆的电影院里熏陶出来的。两三个月前,时任文化部长马尔罗(一位著名小说家,曾经的抵抗运动者,顽固的戴高乐主义者,著有描写中国地下革命的《人的大地》)运用诡计,先是背着朗格卢瓦召集电影馆的代表们,大大颂扬了一番朗格卢瓦,并声称绝不会调换朗格卢瓦的馆长职位。并号召电影馆的同仁们和文化部一起对抗财政部,因此建议让政府获得电影馆委员会的多数席位。代表们大受感染,同意和马尔罗合作。结果第二天,新组建的电影馆委员会,就把朗格卢瓦踢出了局,并提名从未在电影馆出现过的皮埃里-巴宾,图尔电影节的主席,作为馆长候选人,并在最后投票委员近半数缺席抗议的情况下,将他抬上了馆长之职。

滑稽故事归滑稽故事,但警棍不留情。《战斗报》预言的暴力场面还是发生了。当晚,戈达尔和特吕弗喋血街头,而贝特朗-塔瓦尼埃血流满面。但是他们没有退缩,新浪潮的干将们檄文一篇接着一篇,《战斗报》、《正片》、《电影手册》媒体阵地一个接一个建立起来,有力的回击着臭名昭著的《费加罗报》。组织也建立起来了,“保卫电影馆委员会”正式成立。在这场运动中,巴黎人们的街头实践经验获得无限的累积,一批热爱电影的学生出现了,他们的热血被点燃了。

法国电影馆重新开张的第二天,索邦大学被警察突袭,现在已是欧洲绿党领袖的大学生丹尼尔-科恩-本迪特发出一声怒吼,“五月风暴”席卷而来。当戛纳风平浪静之时,巴黎已是街石纷飞,山河变色了。本迪特在电影馆保卫战中就已崭露头角,但当时满腔愤怒的他正要砸玻璃窗的时候,被戈达尔们制止了。这或许埋下了他和戈达尔之间理不清的爱恨情仇。传言说68年索邦大学墙上的“艺术已死,戈达尔也救不了它”等等对戈达尔指名道姓的标语就是出自本迪特之手。

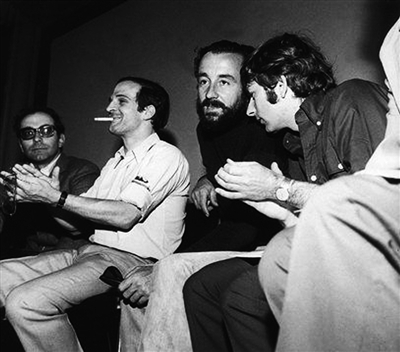

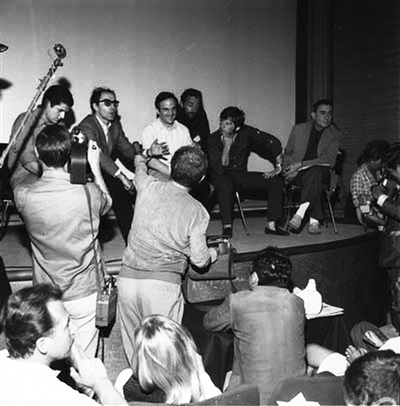

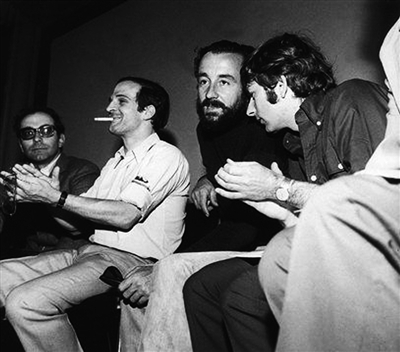

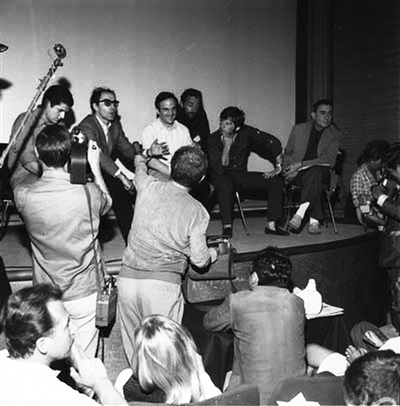

戛纳的人们习惯性的在电影节期间只关心电影节报道,奢华使得窗外的纷扰恍如隔世。直到越来越多的消息传了进来,终于汇聚成一股力量,打破了五星级酒店的无忧无虑。特吕弗开始行动起来了,戈达尔也开始行动起来了,戛纳电影节很快就将遭遇到它的大革命。17日,特吕弗驱车从巴黎来到戛纳,出席保卫电影馆委员会召开的会议。特吕弗从广播里听到了更多的巴黎的消息。当天巴黎的法国电影技术学院,被几千名电影专业人士占领,要求戛纳电影节与罢工、罢课的工人学生们站在一起,停止举办。

反抗,只是反抗。这是1968年的主题,没有蓝图,没有精心设想的乌托邦。68年上映的《人猿星球》里,有句对白,“不要相信任何30岁以上的人。”这是年轻人的时代。早些年,新浪潮的干将们刚刚在美学上埋葬了“老爸电影”。但他们并不满足,“明天”、“未来”,他们渴望走得更远。路易-在人群之前唱着《国际歌》;被催泪弹熏哭的布努埃尔看着巴黎街上满是堪比当年超现实主义的标语,不禁回望青春年华,“我与世纪同行”他叹道。

1968年,无论是电影人最初的节节胜利,还是整场革命的退潮,它都留下了丰厚的遗产。法国导演协会得以成立。第二年的戛纳电影节上,勒布莱不得不向戈达尔们妥协,设立了导演双周单元。而评委们明显受到了时代的感染,林赛-安德森的关于学生反抗学校制度的《如果》获得了最佳影片大奖,表现1931年5月14日工人被杀害的瑞典影片《阿伦达31》获得评委会奖,而希腊著名政治片导演科斯塔-加华斯反映政治阴谋的《Z》获得了评委会奖。

从那以后,更多的愤怒的人出现在银幕上,就连一直拍着中产阶级生活的疏离和空洞的安东尼奥尼,也拍出了像《扎布里斯角》这样激情四射的影片。而电影也成为一种视觉工具和武器,越来越多的介入到社会运动当中。而社会理论也被征用进了电影批评,从而逐渐发展成为穿透影像达到意识的新通道。对所有经历过那个时代的人来说,1968是永远不能磨灭的,它成为一个隐秘的分叉路口。在那激情岁月之后,像特吕弗则逐渐拍起了当年被他猛烈反对的“老爸电影”,而戈达尔则更深的陷入到对电影本质的迷思当中。

以1968为代表的六、七十年代,是我们百多年电影史真正的青春年华。离开它,整个电影史都将黯然无色。电影只有在两个时代,曾经充满了无限的可能,一个是发明的时代,而另一个就是六七十年代,激情不羁,想象力当政。如今,戛纳电影节依然是一年一度电影界最大的盛会。飘飘然胜景重现,好像一场从未被打断的盛宴。评委们也不会造反占领电影节了。但1968年的故事,已经淌入了电影节的血脉,成为了一则警言,一出神话。风光无限中,徒有虚表的危机依然存在,权力与文化的冲突暗中涌动。